6月20日���,融媒津南報道我校智能制造學院,全文如下:

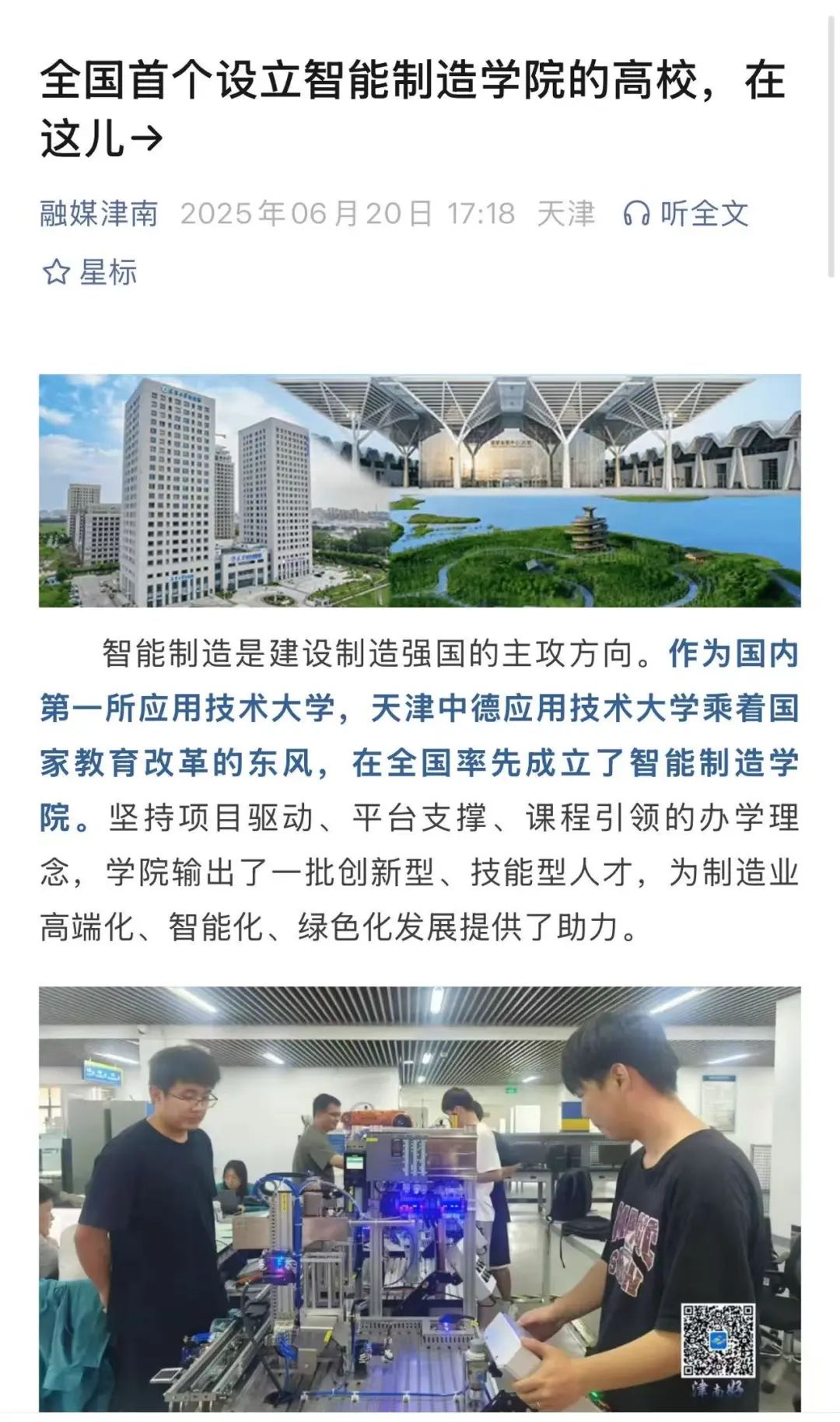

智能制造是建設制造強國的主攻方向�。作為國內第一所應用技術大學���,天津中德應用技術大學乘著國家教育改革的東風�,在全國率先成立了智能制造學院�����。堅持項目驅動���、平臺支撐�、課程引領的辦學理念��,學院輸出了一批創新型�����、技能型人才,為制造業高端化�����、智能化���、綠色化發展提供了助力����。

2025年9月,智能制造學院電子信息專業將迎來第一批19名碩士生�����,他們聚焦控制工程����、智能檢測�����、圖像處理與人工智能三個細分領域推開求索的“大門”����。

謀劃在先,2016年學院成立之初就積極構建“中-高-本-碩”貫通的“立交橋式”人才培養體系。電子信息專業碩士點的開設再次印證了學院在優化專業布局��、創新人才培養�、打造實踐基地、提升教師素養��、深化產教融合方面的綜合實力���。

以智能生產線示范創新中心和機器人共性技術平臺為代表��,學院的實踐基地比肩制造業先進水平����,超聲波儀表智能檢測����、基于特征點追蹤的智能3D激光檢測等儀器設備緊跟甚至超越市場步伐一一更新上線。

在智能生產線示范創新中心����,一條實景化的智能生產線呈現在眼前�,總控臺只需一鍵發布命令�����,原材料輸送、半成品裝配�、成品總裝���、智能檢測�����、個性化定制、智能包裝��、成品入庫等流程便一氣呵成�����。這套生產閉環系統還在不斷升級�,不僅嵌入了5G通訊技術���,AGV自動引導小車也剛剛串聯其中“頂崗”裝載運輸����,而這些正是學院對標“工業4.0”把握燈塔工廠核心要義的具象化表現。

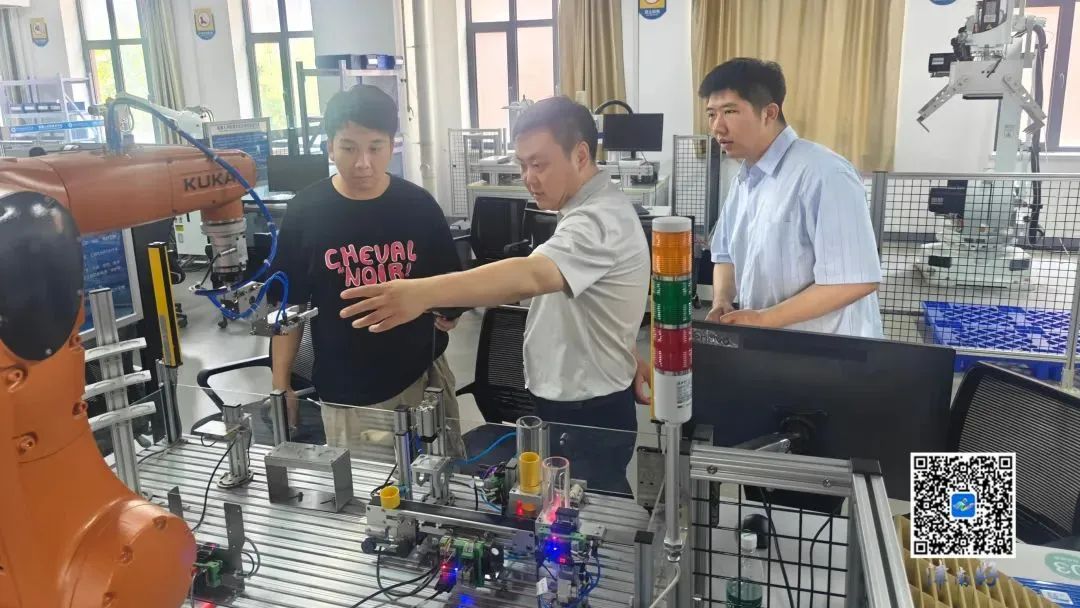

在機器人共性技術平臺實驗室��,智能制造學院大三的學生們正在用心領會著“用理論指導實踐����,再用實踐驗證理論”的學習過程?�!拔覀?0名同學組成了一個攻關團隊����,要在規定時間內完成一個智能門鈴作品。大家正在編寫各自單元的程序�,然后經過反復磨合、調試���,將視覺檢測、程序燒錄�����、倉儲打磨等環節契合起來�����?�!睂W生丁建華說���。

該平臺實驗室是由科研院所�����、高校、企業共同論證打造���,最終形成了“政產學研資用”六元協同的“雙創平臺”,同時它也是機器人領域的“集大成者”�,融合了機器人����、電氣工程���、自動化�、網絡信息安全等多學科知識,這一方面是基于產教融合的考慮��,另一方面也對教師團隊的素養提出挑戰����。

智能制造學院教師團隊的素養提升遵循引育并舉原則�����,摒棄以學歷論實力的固有思維�,60%的教師擁有大型企業的工作經歷����,他們掌握市場動向,能快速識別產教融合的“斷點”為學生“補缺查漏”����。此外����,學院與科研院所達成師資共育合作����,通過天津電氣科學研究院有限公司、天津光電集團有限公司的窗口觸摸科研前沿技術��;定期走進西門子�、菲尼克斯等企業,系統學習人工智能技術與先進制造技術的“合二為一”���。值得一提的是教師團隊共編著國家規劃教材6本,對教育教學改革起到了推波助瀾的作用。

“智能時代呼喚傳統制造業加速轉型迭代,智能制造正在向更大范圍拓展���、更深程度滲透、更高層次演進?!敝悄苤圃鞂W院副院長范其明說���,“僅2024年���,我們就組織申報大學生科技立項17項;組織學院學生參加各級各類學科專業競賽,共獲得省部級以上獎勵57項���。其實,我們一直在探索一個長期課題——如何才能讓學生適應新型工業化?答案就是產教深度融合���!”

近年來,智能制造學院立項的企業委托課題增長率逐年攀升,致力于將依托發明專利���、實用新型專利、軟件著作權等派生出來的新質生產力應用到企業高質量發展中。例如����,利用智能檢測和裝配技術�����,讓航天領域企業的裝配更精準;利用機器人分揀技術��,幫助印刷公司提升自動化水平���,減少人工投入、實現智能包裝,產品附加值得到大幅提升���;基于工業物聯網技術,精確反映設備能耗,為加工企業優化生產流程提供數據支撐���;基于視覺技術,監測企業職工的操作流程,為安全生產保駕護航……一個個課題的出色“解法”見證了科技成果從實驗室走向生產線的完美蛻變。學院各專業還設置不少于5個的項目式課程��,多路并進讓“工程(企業)實踐四年不斷線”��。

這個月����,智能制造學院又積極參與到天開津南園精密儀器產教聯合體“智造先鋒計劃-現場工程師定制班”當中�����,定制班采用校企雙元導師聯合授課、真實項目場景沉浸式實訓、產業前沿技術實操演練等多元模式進行����,讓學生在“做中學�、學中練���、練中創”����,為打通產教融合的“最后一公里”又邁進一步。